Il palazzo dei priori e il palazzo del podestà di Perugia alla fine del Trecento > Un'ipotesi di ricostruzione della planimetria del palazzo dei priori

Home: Menù principale - Piante del palazzo dei priori ed elenco delle stanze - Nota sulle piante realizzate

Una "fotografia" del palazzo dei priori alla fine del Trecento

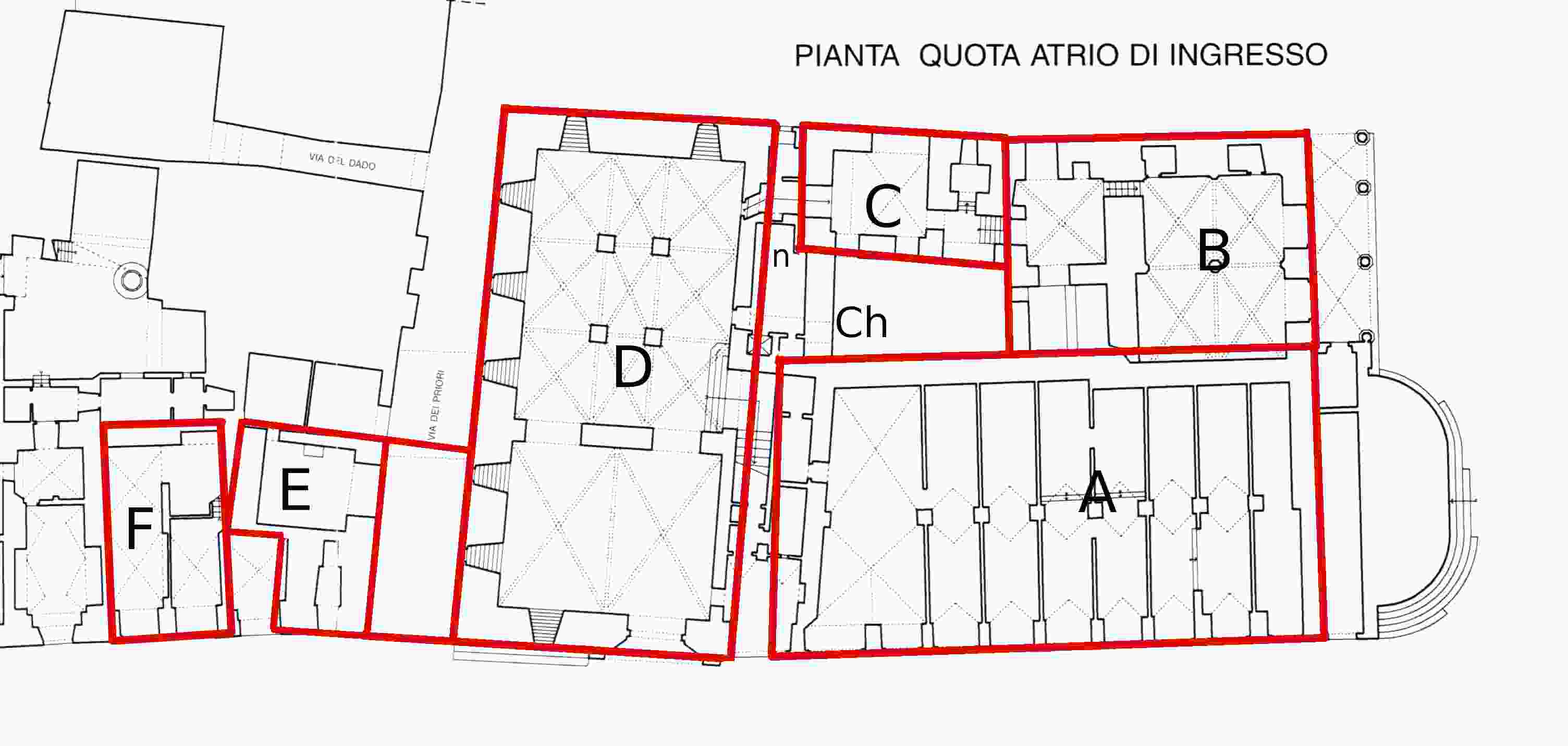

Figura 1

Oggi il maestoso edificio che si trova all'angolo tra corso Vannucci e piazza IV Novembre si presenta come un unico insieme architettonico e viene comunemente denominato Palazzo dei Priori. Alla fine del Trecento la situazione era un po' diversa e i contemporanei avevano la percezione di almeno due palazzi distinti, il palazzo dei priori delle Arti e quello del capitano del popolo. Si rimanda alla bibliografia (o al breve testo presente in questo sito >>) per una puntuale storia architettonica dell'intero complesso[1]. Di seguito si vuole offrire una “fotografia” di questo insieme di edifici alla fine Trecento. Si è tentato di descrivere come il palazzo si presentava nel 1397. Non si nasconde che molte delle affermazioni che seguono sono delle ipotesi e sarebbe necessaria una ricerca più approfondita condotta su altri documenti per confermarle.

La fonte primaria utilizzata, inedita, è l'inventario notarile lungamente analizzato, trascritto e tradotto all'interno di questo sito e si rimanda all'Introduzione >> per maggiori informazioni. Sono stati consultati in questo lavoro altri tre elenchi (rogati uno ogni anno dal 1398 al 1400[2]) che si trovano in un registro del comune di Perugia di cui si parla nella stessa introduzione. In assenza di prove che affermino il contrario si è supposto che dal 1397 al 1400 non ci siano stati cambiamenti strutturali di rilievo all'interno del palazzo.

Per una panoramica generale sullo studio degli inventari notarili medioevali, si può consultare l'articolo di Maria Serena Mazzi intitolato Gli inventari dei beni. Storia di oggetti e storia di uomini[3]. Questo tipo di fonte può offrire delle utili informazioni per la storia di un edificio. Voci di inventario quali “Una scala per la quale si va alla cucina e dalla sala con cinque gradini”, “Undici esedre tutte con portelli e travicelle”, “Nella camera contigua alla precedente” sono preziosissime per ricostruire alcune evidenze architettoniche e segnalare l'esistenza e la dislocazione di camere, sale e intere parti di edifici modificati nei secoli e dare un'idea di come si presentavano nel passato. L'osservazione diretta, dove possibile, è un supporto fondamentale a questo tipo di analisi.

Utilizzando una metafora, la storia del palazzo dei priori va considerata come quella di città chiusa nelle sue mura, che, oltre a espandersi lentamente nei borghi, cresce su se stessa con il crescere della popolazione. Si elevano gli edifici creando nuovi piani, si riempiono chiostri e giardini con nuovi edifici, si creano collegamenti, ballatoi, portici sulle vie per aumentare il numero dei vani delle case. In questo modo, si crede, le case, le torri e i palazzi distinti e separati che si affacciavano su due o più chiostri tra Duecento e Trecento si sono trasformati nel complesso unitario che oggi viene identificato con il palazzo dei priori. Per fare un esempio il chiostro di cui parlano spesso le fonti più antiche per la storia del palazzo (segnato con Ch nella figura 1 >>, che ovviamente si trovava al piano terra) è stato “riempito” ripetutamente nei secoli con nuove stanze sovrapposte e oggi si trova al quarto livello dell'edificio. L'analisi dele fonti porta a supporre che alla fine del Trecento il chiostro si trovasse al primo piano (nei locali accanto all'attuale sala della Vaccara).

Nella descrizione del palazzo che segue si è cercato di isolare i vari edifici, complessi e palazzi originari prima che venissero accorpati dalla secolare stratificazione. Verranno trattati uno alla volta procedendo in senso antiorario attorno al chiostro centrale a cui si è appena accennato, dal luogo occupato oggi dalla sala dei notari fino agli edifici oltre via dei Priori (si guardi la figura 1>> per orientarsi). Secondo l'inventario il primo, il secondo e il terzo complesso facevano parte del palazzo del capitano del popolo, gli altri tre del palazzo dei priori delle Arti. Cliccando sulle stanze sottolineate in rosso che si trovano lungo il testo si può prendere visione degli oggetti che contenevano nel 1397 e, cliccando su Commenti e noe da quest'ultima schermata, dei riferimenti alle ipotesi, alle fonti e alla bibliografia che hanno permesso la loro localizzazione.

Il primo complesso (lettera A figura 1 >> e figura 2 >>) di cui si tratta è un palazzo di forma rettangolare, costruito alla fine del Duecento, comprendente l'attuale sala dei notari, l'attuale sala podiani e una serie di vani al pian terreno dati in affitto dal comune. Gli inventari consultati non recano alcun accenno a questi ultimi, ma ci consegnano la descrizione delle due grandi sale sovrapposte. Si sa che queste erano leggermente più ampie per via dell'assenza delle scale di ingresso costruite nel XVI secolo.

Il secondo complesso (lettera B, figura 1 >> e figura 2 >>) è quello sorto nel 1333 nel luogo dove si trovava la chiesa di S.Severo. La figura 2 >> (in basso) mostra chiaramente come si presenta oggi questa parte del palazzo. Il prospetto evidenzia una doppia serie di stanze sovrapposte. Le fonti analizzate ci offrono alcuni spunti per capire la disposizione delle stanze alla fine del Trecento. Nella prima serie di stanze, quella rivolta verso la piazza, formata da quattro livelli si trovavano (partendo da sotto) probabilmente le stalle (figura 2 >>, lettera e, Inventario del 1398, trascritto da Maria Rita Silvestrelli[4], l'armario del comune (lettera f, cfr. Cutini[5]), la stanza “masseritiarum supra armario” (lettera g, cfr. Silvestrelli[6]) e, probabilmente, all'ultimo piano tre stanze (lettera h) che componevano l'appartamento del capitano del popolo (prima camera, seconda camera, terza camera). Per la seconda serie, quella rivolta verso il chiostro, formata da cinque livelli, è più difficile descrivere la situazione alla fine del Trecento. Qualche informazione comunque gli inventari analizzati ce la consegnano. Sappiamo che (come oggi) queste sale erano adiacenti e collegate alla torre di madonna Daldiana, che rappresentava molto probabilmente l'accesso principale a tutto il complesso di cui stiamo trattando. Il passaggio da queste stanze alla torre avveniva per mezzo di una “comorecta propter turris” (figura 3 >>, lettera A e si veda l'inventario del 1399[7]). Sappiamo che una tra queste sale era la cucina del palazzo (ivi) e (forse all'ultimo piano) una camera denominata “Sala dell'udienza con le volte dei Cinque ufficiali con il camino”. Le finestre rivolte verso il chiostro di cui parlano le fonti dimostrano che a differenza di oggi queste sale non erano prive del muro rivolto a meridione.

Il terzo complesso di edifici, il nucleo originario e preesistente del palazzo, è l'abitazione detta di madonna Dialdiana. Originariamente questa casa-torre era un edificio distinto e staccato dagli altri, i cui ipotetici confini si sono segnati in rosso nella figura 1 >> e nella figura 2 >> (lettera C). La sua struttura è ben visibile dall'interno e dall'esterno dell'attuale complesso. Si noti nella figura 2 >> (in alto a sinistra) il segmento indicato con la lettera x che segna probabilmente l'altezza originaria di questa casa, prima delle successive sopraelevazioni. Due stanze segnalate nell'inventario del 1397, collegate da una scala, potrebbero essere due dei tre vani di questa casa (le stanze segnate con le lettere m e o nella figura 2 >>), denominate nell'inventario "Nella prima camera posta in mezzo alle scale inferiori", e "Nella camera posta in capo alle dette scale") accanto alla torre. Maria Rita Silvestrelli, che ha trascritto l'inventario del 1398 e ha tentato una restituzione grafica dell'intero palazzo, colloca in una di queste due stanze, invece, una cucina indipendente da quella dei priori[8].

Tra questo edificio e quello che si trova a meridione segnato con la lettera D, (figura 1 >> e figura 2 >>) c'era forse uno spazio vuoto, ovvero un corridoio a cielo aperto di cui forse è rimasta traccia oggi al piano terra nel locale di fronte all'ascensore (lettera n, figura 1 >> e figura 2 >>). Un sopralluogo più approfondito di questi spazi (anche ai piani superiori) chiarirebbe molti dubbi.

Il quarto complesso è un grande edificio di forma rettangolare denominato nelle fonti palazzo dei priori delle Arti (lettera D, figura 1 >> e figura 2 >>). Eretto a partire dal 1316 era la residenza dei dieci priori. Nei locali che oggi compongono il grande androne del piano terra sappiamo che un vano era adibito a ingresso del palazzo, oltre a quattro stanze che componevano l'appartamento del capitano sulla custodia del palazzo (prima camera, seconda camera, terza camera, quarta camera). Al primo piano c'erano le camere da letto dei priori (dove oggi ci sono le Sale riunioni del comune di Perugia) e quella dei “donzelli”. Poiché probabilmente la larghezza media di ognuna di queste camere è nota (clicca su i due link predenti e successivamente su Commenti e note per maggiori informazioni), sorge il problema di collocare (in un tentativo di ricostruzione del piano) più di dieci stanze in uno spazio che non le può contenere. Silvestrelli segnala che due stanze dei priori siano quelle della figura 4 >>, che riproduce la ricostruzione proposta dalla stessa autrice[9] (lettere A e B). L'ipotesi che viene proposta in questa sede (che dovrebbe essere confermata da altre fonti) è che questi due vani “in più” andassero a occupare anche una parte di quella che oggi è la sala dove si svolge il consiglio comunale, detta anticamente sala del Malconsiglio, che sicuramente si trova su questo livello. Come si è detto si ritiene che il complesso del palazzo dei priori delle Arti fosse anticamente separato (sebbene è plausibile la presenza di vari collegamenti, come ballatoi , passerelle o altro) dagli edifici preesistenti del palazzo del capitano del popolo. Nell'ammezzato superiore si trovava la mensa dei priori, la cucina e una dispensa (cella). Quest'ultima era divisa nel 1385 da un tramezzo dalla mensa (Cfr. Mancini[10] ). Nelle fonti compare collegata con la parte inferiore della cancelleria e per queste ragioni si è localizzata in un area ora occupata in parte dalla già citata sala del consiglio comunale. Silvestrelli[11] propone di sistemare la cella come indicato nella figura 4 >>, lettera C (in basso). Nel piano superiore (oggi occupato interamente dalla sala 1 della galleria nazionale dell'Umbria) si trovava una grande sala per le udienze (detta "sala grande superiore") e, in base alle informazioni contenute negli inventari analizzati, una sala per le udienze più piccola. Si vuole proporre qualche ipotesi sugli ingressi e sulle scale di accesso ai piani di questo palazzo. Oltre al grande portale che oggi si affaccia su corso Vannucci c'erano forse altri due ingressi. Il primo era a meridione (si veda la figura 5 >>, lettera A), dal quale si pensa salivano delle scale che vengono citate molto spesso nelle fonti analizzate. Il secondo si trovava forse sulla parete settentrionale, in corrispondenza del dormitorio dei priori. Fa riflettere la presenza di un corridoietto rintracciabile nell'architettura del soffitto di una delle Sale conferenze del comune di Perugia e un ingresso che si trova esattamente nello stesso punto nel piano superiore (senza contare l'ammezzato).

Il ballatoio su via dei Priori viene costruito verso il 1330. Nel Trecento probabilmente c'erano tre stanze sovrapposte: in basso c'era una porzione della parte inferiore della cancelleria, in mezzo c'era la parte superiore della cancelleria, di sopra una saletta chiamata successivamente “anticappella” perché posta difronte alla famosa Cappella dei priori, di cui si parlerà a breve.

Il quinto complesso era l'abitazione di Cola Servitori Passeri, tutt'ora visibile da corso Vannucci e dalla sala 4 della Galleria nazionale dell'Umbria (lettera E, figura 1 >>), comprata dal comune e aggregata al resto del palazzo all'incirca nel 1330. Si trovava a sud del palazzo dei priori delle Arti, oltre l'attuale via dei priori (il ballatoio di cui si è appena parlato è stato costruito per collegare i due edifici). Sembra che come l'abitazione di madonna Daldiana questo complesso fosse formato da una casa e da una torre. Probabilmente alla fine del Trecento era composta da quattro livelli. L'indipendenza originaria di questa casa da altri ambienti (a parte la torre) è provata da: l'osservazione diretta, soprattutto dall'interno del piano ammezzato, dove si possono vedere chiaramente dei muri una volta esterni; l'analisi della pianta, che ha portato a evidenziare tre vani sovrapposti della stessa forma e orientati in modo differente dalle stanze confinanti a sud e a est; una delle fonti analizzate[12] registra un chiostro oltre la parete ovest e una conferma viene dalla bibliografia[13], che ci fa sapere della presenza di due finestre nel quarto livello di questa casa sempre rivolte a ovest. Un portone è oggi presente lungo via dei priori. Del primo livello di questa casa non abbiamo alcuna notizia. Si è fatto coincidere comunque questo vano con la residenza dell'abbreviatore dei priori. Al secondo livello c'era molto probabilmente una porzione della cancelleria (o la camera del cancelliere stesso). Al terzo piano, forse, c'era la camera del notaio dei priori. Al quarto e ultimo livello c'era la famosa cappella dei priori.

Il sesto complesso (figura 1 >>, lettera F) è una serie di stanze sovrapposte, ricavate anch'esse da edifici preesistenti, inglobate nel palazzo a partire dal 1385[14]. Nelle fonti analizzate non pare che alcuno di questi locali sia stato descritto.

TopNote

[1]: F.MANCINI a cura di, Il palazzo dei priori di Perugia, Quattroemme, Perugia, 1997[2]: Archivio storico del comune di Perugia, serie Inventari n°16. Un'analisi degli inventari contenuti nello stesso registro è presente in M.R. SILVESTRELLI, Grandi cantieri e palazzi pubblici: l'esempio di Perugia, in Pouvoir et édilité: les grands chantiers dans l'Italie comunale et seigneurale, Ecole francaise de Rome, 2003, pagg. -

[3]: M.S. MAZZI, Gli inventari dei beni. Storia di oggetti e storia di uomini, in “Società e storia”, 1980, n.7, p.203

[4]:M.R. SILVESTRELLI, Grandi cantieri e palazzi pubblici, cit, pag. 137

[5]:C.CUTINI, Archivi di palazzo in F.MANCINI a cura di, Il palazzo dei priori di Perugia, cit, pag.186

[6]: M.R. SILVESTRELLI, Grandi cantieri e palazzi pubblici, cit, pag. 151

[7]: ASCP, serie Inventari, c. 102v

[8]M.R. SILVESTRELLI, Grandi cantieri e palazzi pubblici, cit, pag. 108 e 125

[9]:ibid, pag. 108

[10]: F.MANCINI, La residenza dei priori: uso e decorazioni dello spazio interno dal XIV al XVIII secolo, in IDEM a cura di, Il palazzo dei priori di Perugia, cit, pag.280

[11]: M.R. SILVESTRELLI, Grandi cantieri e palazzi pubblici, cit, pag. 108

[12]: ASCP, serie Inventari, n°16, c.104v

[13]: F.MANCINI, La residenza dei priori, cit, pag.280

[14]: M.R. SILVESTRELLI, La storia del palazzo, in F.MANCINI a cura di, Il palazzo dei priori di Perugia, cit, pag. 32 e F.MANCINI, La residenza dei priori, cit, pag.280