Il Palazzo dei Priori e il Palazzo del Podestà di Perugia alla fine del Trecento > Il contesto

Home: Menù principale - Breve storia del comune di Perugia

Breve storia del Palazzo dei Priori e del Palazzo del Podestà[1]

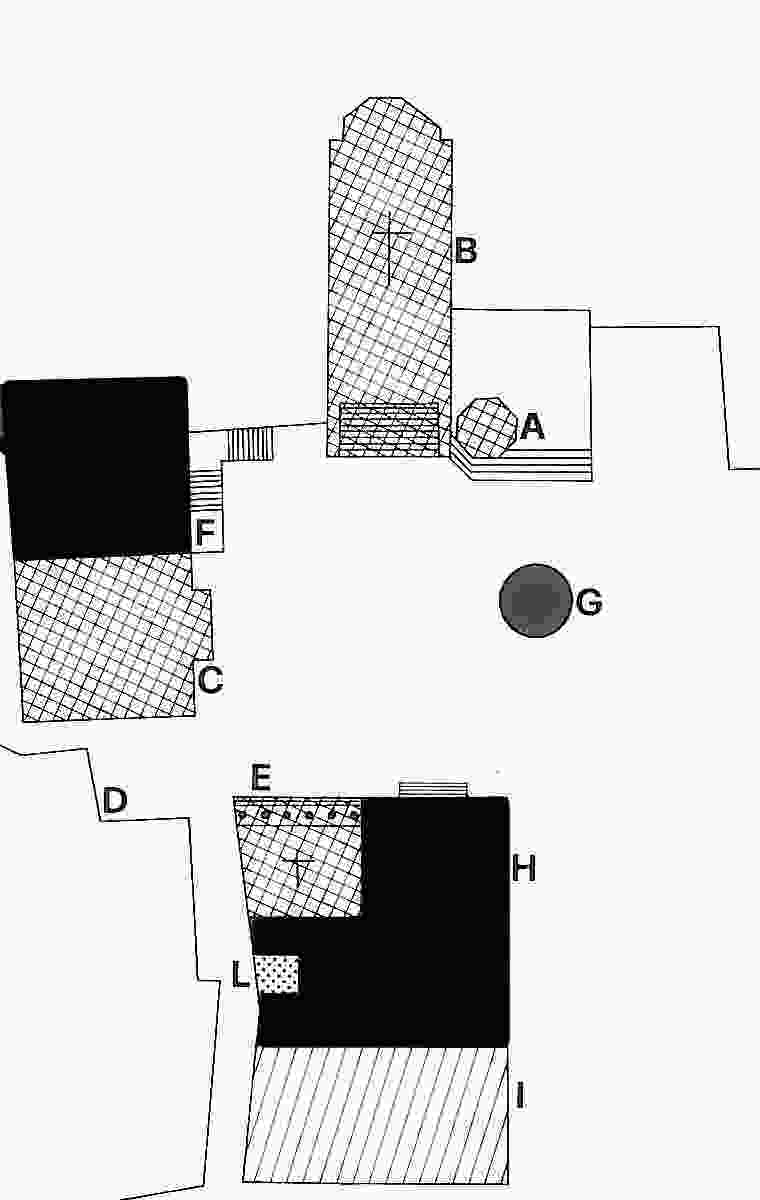

A differenza del palazzo dei priori, che si erge tuttora di fronte alla cattedrale e alla fontana di piazza IV novembre il palazzo detto del podestà è stato distrutto nel 1535 da un incendio. Le informazioni su questo edificio risalgono agli inizi del Duecento (la costruzione è datata dal 1205 al 1210), quando il comune, che almeno dal 1139 ha iniziato la sua espansione nel territorio umbro, si dota di una sede di rappresentanza nella piazza centrale della città. Il palatium comunis, ubicato circa dove oggi c'è la sede vescovile (Figura 1, lettera C) diventa ben presto la residenza del podestà e in esso si svolgono tutte le attività istituzionali di questa figura, soprattutto in campo giudiziario. Le stesse carceri si trovano all'interno di questo palazzo. Il resto della piazza comprende a nord la cattedrale e il campanile di San Lorenzo, emergenze di una serie di edifici di proprietà ecclesiastica, così come la chiesa di san Severo, che si trova invece sul lato sud. Negli anni '80 del Duecento viene ampliato il palazzo del Podestà (Figura 1, lettera F). Nel 1329 quest'ultimo edificio è distrutto da un incendio e viene ricostruito. “L'edificio, merlato alla ghibellina, appare addossato all'antica cattedrale che aveva il fronte sulla piazza, in corrispondenza dell'attuale transetto. Il dipinto ritrae il palazzo con un piano terra, con un portale a luce quadrata e con un primo piano ornato di una bella bifora, racchiusa in un arco a tutto sesto”[2]. L'iconografia inoltre e alcuni passi degli statuti perugini pervenutici parlano di una scalinata su cui si svolgono cerimonie e funzioni civili e che conducono a una sala superior. E' probabile che la residenza podestarile fosse il simbolo dell'autorità e del governo sulla città, dal momento che è stata ambita per secoli dalle forze esterne che hanno gravato sulla città. E' stato alloggio del vicerè durante la parentesi angioina, di Braccio Fortebracci durante la sua signoria nella prima metà del Quattrocento, del governatore pontificio nel Cinquecento e fin dal Duecento il Papa soggiornava in questa sede durante le visite alla città. Parallelamente il “novum paltium populi”, il palazzo dei priori, ha simboleggiato sia il potere di una precisa fazione politica (la parte “popolare”, composta dagli esponenti delle Arti maggiori) sia l'autonomia e l'identità di un'intera città. Si può dire che ancora oggi il palazzo conserva questa seconda funzione. “La torre del capitano è destinata a restare per lungo tempo simbolo della città, tanto da essere inglobata nel nuovo edificio [il futuro palazzo dei priori] persino nella sua configurazione trecentesca”[3]. |

Si osservi la figura 1 riprodotta dall'articolo di Maria Rita Silvestrelli[4]. Il complesso indicato con la lettera H è il già citato palatium novum populi, residenza del capitano del popolo, finito di costruire nel 1297. Dal 1255 il podestà viene affiancato da questa nuova magistratura che risiede inizialmente nell'abitazione detta di madonna Daldiana, situata all'estremità meridionale della piazza (lettera L, la cui struttura, comprendente la già citata torre, è ancora visibile da via della Gabbia). Come in molte città comunali dell'italia centro-settentrionale il confronto tra le autorità civili e religiose per il la gestione dei poteri pubblici si fa sempre più aspro lungo tutto il XIII secolo. Ne sono prova le difficoltà incontrate nella costruzione di un nuovo palazzo e quindi per una nuova sistemazione del capitano del popolo. Infatti non poche delle abitazioni private da espropriare e la chiesa di san Severo adiacenti alla piazza sono di proprietà vescovile o dei canonici della cattedrale.

I lavori del nuovo complesso, primo nucleo del palazzo dei priori, erano iniziati nel 1293, inglobando ed espandendo la vecchia residenza del capitano del popolo, la torre di madonna Daldiana. Oltre agli alloggi privati del magistrato vi sono due grandi sale sovrapposte l'una all'altra per i consigli e per l'amministrazione della giustizia. Le aperture del piano terra, che fanno pensare a un antico loggiato, ospitavano fin da allora botteghe e fondachi affittati a privati. La chiesa di san Severo, indicata con la lettera E nella figura 1 viene “comperata” dal comune permettendo al palazzo di ampliarsi a ovest nel 1333, dopo decenni di trattative con la curia, che viene risarcita con la costruzione di una nuova chiesa poco lontano (la chiesa oggi di sant'Agata, all'incrocio delle attuali via dei Priori e via della Stella).

Intanto nel 1303 una nuova fondamentale magistratura entra a far parte del governo della città. I priori, in numero di dieci, sono i rappresentanti delle Arti maggiori e il loro “consiglio” delibera su tutte le più importanti questioni pubbliche. Questi, eletti dai consigli delle Arti, rimangono in carica per due mesi e si conviene che durante questo lasso di tempo essi non debbano alloggiare nelle loro abitazioni private. Dopo una prima fase in cui i nuovi magistrati risiedono in case nelle vicinanze del palazzo costruito da circa un decennio, nella cosìdetta Isola di piazza, cioè un complesso di edifici corrispondenti grossomodo allo spazio segnato con la lettera I nella figura 1, si decide di edificare una nuova residenza per i Priori. Quest'ultima è realizzata quasi adiacente e collegata al palazzo del Capitano e i lavori, a opera molto probabilmente dell'architetto Ambrogio Maitani[5], si svolgono tra il 1317 e il 1326. Nella nuova ala del palazzo si segnalano le seguenti zone, funzionali alla vita quotidiana e istituzionale dei dieci priori: il dormitorio, una mensa, una sala detta del “malconsiglio” e una grande sala per le adunanze maggiori. Lungo questa porzione di edificio, a meridione, dal 1331 il palazzo viene ulteriormente ampliato creando un passaggio sopra l'attuale via dei Priori e inglobando la torre di Cola Benvenuti Passeri Servitori (ancora perfettamente visibile nella sala 4 della galleria nazionale dell'Umbria e dall'esterno del palazzo). Nei locali comperati e attaccati a questa torre si allestisce l'antica Cappella dei Priori. Il comune intanto continua ad acquistare caseggiati lungo l'attuale corso Vannucci. E' del 1385 il collegamento con una nuova zona che viene utilizzata come “sala dell' udienza privata” ubicata accanto alla cappella, mentre nel 1390 l'Arte della mercanzia trasferisce la sua sede nel complesso comunale come farà di lì a qualche decennio l'Arte del Cambio (1453) facendo quest'ultima affrescare le pareti del loro collegio dal Perugino.

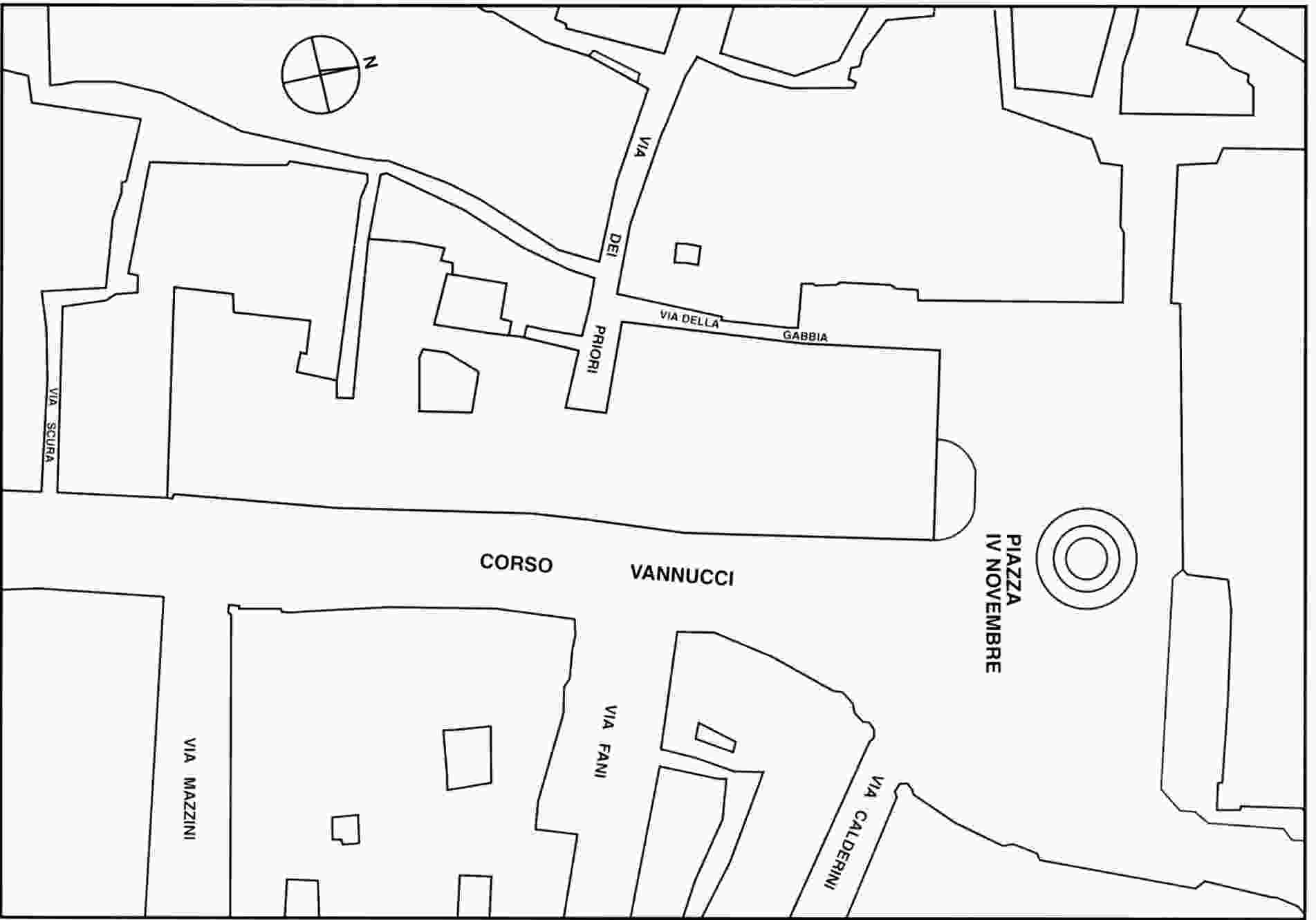

Gliampliamenti apportati nel Quattrocento, soprattutto negli anni '40 e '50, permettono all'apparato di governo perugino di disporre di un edificio che si estende fino all'attuale via Bontempi. Si può osservare la figura 2 per rendersi conto dell'estensione del palazzo dei priori attuale, frutto di una continua espansione fino al XVII secolo e di un incessante susseguirsi di ristrutturazioni interne e modificazioni funzionali dei suoi spazi. Nel 1429 dal lato della piazza (attuale corso Vannucci) la facciata del palazzo assume una fisionomia unitaria sebbene ancora oggi è possibile riconoscere i diversi corpi di fabbrica che si sono sovrapposti al palazzo del popolo dall'inizio del Trecento. Non visibile dal corso è il nuovo vano ricavato per la nuova Cappella dei priori, che sostituisce la vecchia e si può ammirare tutt'oggi con gli affreschi di Benedetto Bonfigli (1420-1496).

Il 1535 è l'anno della distruzione del palazzo del podestà, a quel tempo sede del governatore pontificio, che decide di trasferirsi all'interno del palazzo dei priori. Gli alloggi privati del rappresentante del Papa occupano gran parte del secondo piano dell'edificio, identificabili oggi con le sale della galleria nazionale dell'Umbria, mentre la zona riservata ai priori è limitata al piano sottostante. L'autonomia e le libertates comunali sono ormai tramontate del tutto.

La rampa di scale dalla quale oggi si accede ai piani superiori è aggiunta alle preesistenti strutture nella seconda metà del Cinquecento. L'ultimo ampliamento viene attuato nel Seicento per ospitare la biblioteca del perugino Mario Podiani.

All'alba della riacquistata libertà con l'unità d'Italia, la città vuole riportare dignità e nuova vita all'antico simbolo del comune, ridotto per buona parte a carcere e segnato da una profonda decadenza anche nelle sue strutture materiali. Già dalla fine del 1861 vengono formulati i piani per un restauro generale della facciata e degli interni. Per quanto riguarda la prima, tra l'altro, vengono recuperate e in certi casi rifatte le ampie trifore che oggi possiamo ammirare nei due ordini sovrapposti. Per gli interni si cerca di eliminare alcuni dei rifacimenti strutturali, come ad esempio la creazione di soppalchi nelle sale per ricavare spazi per le carceri. Si restaurano o si completano gli affreschi della sala dei notari, che era stata semi abbandonata e amputata di una parte per l'edificazione delle scale interne del palazzo. Sia per la facciata che per gli interni il criterio di restauro è, secondo una concezione della storia tipica del secolo XIX, quello di ricreare più fedelmente possibile il palazzo medioevale (ne è un esempio il rifacimento della merlatura superiore)[6].

Attualmente il palazzo ospita gli uffici del comune ai piani inferiori e la Galleria nazionale a quelli superiori. La sala dei notari è consegnata alla cittadinanza per conferenze e altri eventi.

TopImmagini

Figura 2 Torna al testo

Note

- [1]: Questo testo ripercorre la storia del palazzo sulla base di M.S.SILVESTRELLI, La storia del palazzo, in F.MANCINI a cura di, Il palazzo dei priori di Perugia, Quattroemme, Perugia, 1997, pag. 19 - 47

- [2]: A.GROHMANN, Perugia, Roma - Bari, Laterza, 1981 pag.51

- [3]: M.R. SILVESTRELLI, L'edilizia pubblica del comune di Perugia: dal “palatium comunis” al “palatium novum populi”, in Società e istituzioni delliItalia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII - XIV), Atti del congresso storico internazionale (Perugia, 6 – 9 novembre 1985), II, Perugia, 1988, pag. 497

- [4]: ibid., pag. 605

- [5]: ibid., pag. 505

- [6]: Cfr. F. MANCINI, I restauri ottocenteschi, in IDEM a cura diIl palazzo dei priori di Perugia, cit. pagg. 63 - 93